Маяковский. Блек энд уайт

В последние месяцы передовые умы левого политического фланга схлестнулись в безжалостной идеологической битве вокруг актуальных (без иронии) тем: имеют ли негры США право на протест, или эти бездельники заслужили побои полицейских, так как через одного — мародёры и насильники; восторгаться ли чёрным бунтом, сносящим на своём пути скульптуры военачальников Юга, или лить слёзы по забронзовевшим генералам КША? Мы не можем не отвлечься от этого обсуждения на важное для нас событие — день рождения Владимира Владимировича. Но не того, «обнулённого», а поэта революции, глашатая народных масс и убеждённого большевика. Маяковского. Ведь для нас он, без преувеличения, абсолютная величина. Непреклонен и твёрд в своих убеждениях, не в пример «болтающимся, как студень на блюде» поэтишкам. Он всегда без колебаний находил ответы на самые злободневные вопросы и облекал их в неповторимую форму. Так, увидь он беснующиеся орды мироточащих в «царские дни» царебожников Екатеринбурга, даже перед лицом смертельной опасности нанёс бы им звонкую пощёчину своим:

Октябрь из шахт на улицы ринул, и… разослала октябрьская ломка к чертям орлов Екатерины и к богу — Екатерины потомка.

И никакого покаяния и напускного сострадания. Холодная констатация закономерного итога жизни Николая «Кровавого».

Поэтому Маяковский, такой большой и такой актуальный, настолько чужд современному миру. Для правящего класса он — как ладан для чёрта. Если и снимают о нём передачи, то сводят всё к флейтам, Лиле Брик, её мужу и «перекрещиванию над ними стёганья одеялова». А между делом старательно утилизируют его собрания сочинений, где поэт революции не оставил камня на камне от мещанского мирка, побеждённого Октябрем 1917 года, и вновь воцарившегося в наши дни. А между делом почти никого не волнует, что уже седьмой год его музей в Москве закрыт на ремонт (неясно, откроется ли вновь), в то время как из-за закрашенной рожи Солженицына льёт слёзы вся «просвещённая» публика. А между делом музею ГУЛАГа выделяют огромные здания, которые тот не способен заполнить, и тратят миллиарды на архитектурные излишества и сомнительные экспозиции. Теперь, наверное, под действием новых поправок «о защите русского языка, истории, культуры и вообще всего хорошего» дела пойдут на лад: государство перестанет чтить предателей, финансировать сомнительные учреждения с их уродливыми стенами скорби и наконец займётся действительной защитой культуры, языка и истории (ха-ха-ха!).

Мы же, в свою очередь, с любопытством и осторожностью изучая произведения поэта, «как старое, но по-прежнему грозное оружие», вытянули для вас, дорогие читатели, из «запылённого кургана книг» замечательное стихотворение, которое послужит отличной пищей для ума думающих людей. В нём есть и гнущий спину негр, и буржуа, грозно несущий бремя белого человека. Стихи написаны во время путешествия поэта по странам Америки. Действие разворачивается на Кубе в то время, когда страна ещё была «задним двором» США. Спустя годы после написания эти строки приобрели новые смыслы, и оказались отчасти пророческим. Ведь Остров свободы, как известно, смог сбросить с себя путы капитализма и показать «пролетарскую фигу» империалистическому соседу. И нет там теперь противоречий между белыми и чёрными, потому как народ Кубы (попадая в унисон убеждениям нашего именинника) сумел осознать, что общество, в первую и главную очередь делится на классы. А с уничтожением классов расовые (как и все иные предрассудки), становятся рудиментами и постепенно исчезают из общественной жизни. Невежество — не болезнь, цвет кожи — не приговор, а бедность не передаётся половым путём. Они — суть родимые пятна отживающего своё общественно-экономического строя. Поэтому страна, где чёрный до блеска начищал ботинки белому и безнаказанно получал от него по морде ещё каких-то 60 лет назад, сумела выстроить одну из лучших в мире систем здравоохранения и образования, а также приспособиться к чудовищной экономической блокаде.

Задумайтесь об этом, когда в очередной раз от некогда уважаемых людей, «многое сделавших для левого движения», услышите что-то в духе: «Бунтующие в США — не рабочие. Из-за убийства тупого бандоса повсюду бегают какие-то хипстеры, малолетние дебилы и бездельники, жгут флаги, грабят магазины, ломают памятники и ставят всех на колени. Нет среди них рабочих, а потому всё движение не заслуживает поддержки. Скорее бы полиция их разогнала».

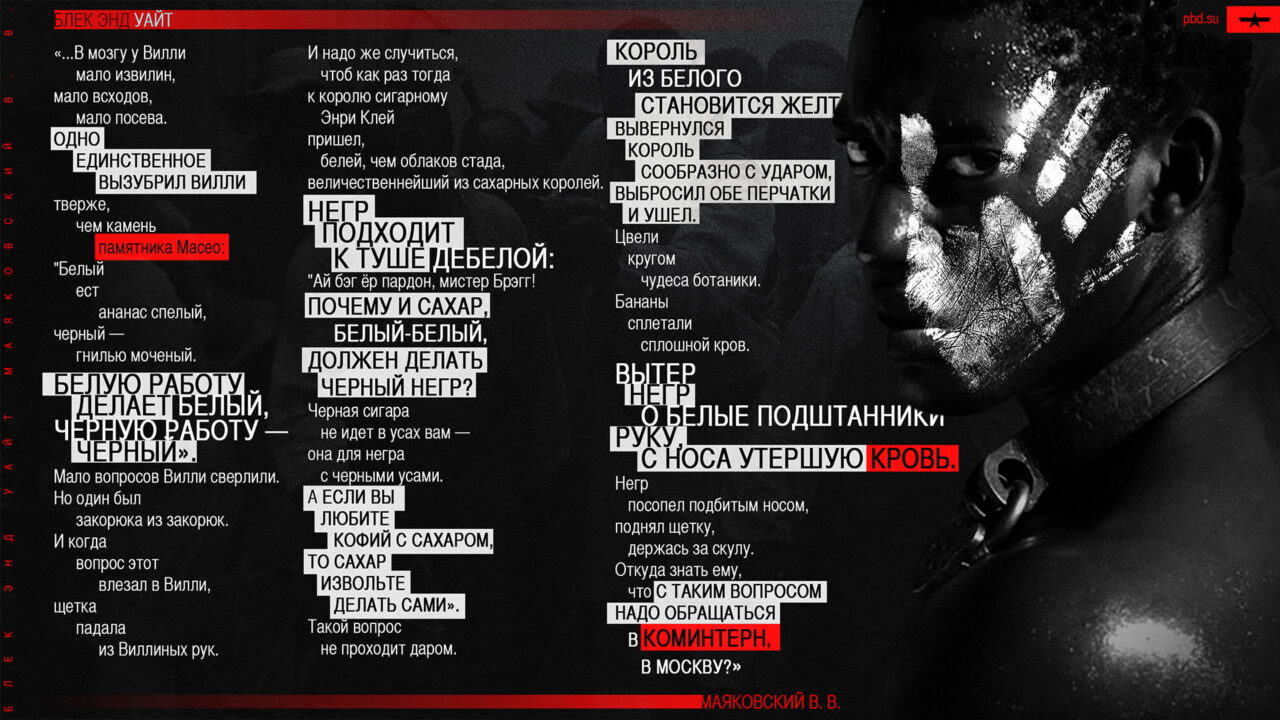

Блек энд уайт

Если

Гавану

окинуть мигом —

рай-страна,

страна что надо.

Под пальмой

на ножке

стоят фламинго.

Цветет

коларио

по всей Ведадо.

В Гаване

все

разграничено четко:

у белых доллары,

у черных — нет.

Поэтому

Вилли

стоит со щеткой

у «Энри Клей энд Бок, лимитед».

Много

за жизнь

повымел Вилли —

одних пылинок

целый лес, —

поэтому

волос у Вилли

вылез,

поэтому

живот у Вилли

влез.

Мал его радостей тусклый спектр:

шесть часов поспать на боку,

да разве что

вор,

портовой инспектор,

кинет

негру

цент на бегу.

От этой грязи скроешься разве?

Разве что

стали б

ходить на голове.

И то

намели бы

больше грязи:

волосьев тыщи,

а ног —

две.

Рядом

шла

нарядная Прадо.

То звякнет,

то вспыхнет

трехверстный джаз.

Дурню покажется,

что и взаправду

бывший рай

в Гаване как раз.

В мозгу у Вилли

мало извилин,

мало всходов,

мало посева.

Одно

единственное

вызубрил Вилли

тверже,

чем камень

памятника Масео:

«Белый

ест

ананас спелый,

черный —

гнилью моченый.

Белую работу

делает белый,

черную работу —

черный».

Мало вопросов Вилли сверлили.

Но один был

закорюка из закорюк.

И когда

вопрос этот

влезал в Вилли,

щетка

падала

из Виллиных рук.

И надо же случиться,

чтоб как раз тогда

к королю сигарному

Энри Клей

пришел,

белей, чем облаков стада,

величественнейший из сахарных королей.

Негр

подходит

к туше дебелой:

«Ай бэг ёр пардон, мистер Брэгг!

Почему и сахар,

белый-белый,

должен делать

черный негр?

Черная сигара

не идет в усах вам —

она для негра

с черными усами.

А если вы

любите

кофий с сахаром,

то сахар

извольте

делать сами».

Такой вопрос

не проходит даром.

Король

из белого

становится желт.

Вывернулся

король

сообразно с ударом,

выбросил обе перчатки

и ушел.

Цвели

кругом

чудеса ботаники.

Бананы

сплетали

сплошной кров.

Вытер

негр

о белые подштанники

руку,

с носа утершую кровь.

Негр

посопел подбитым носом,

поднял щетку,

держась за скулу.

Откуда знать ему,

что с таким вопросом

надо обращаться

в Коминтерн,

в Москву?